PFII/2008/EGM1/9

Original: Arabic

UNITED NATIONS / NATIONS UNIES

DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS

Division for Social Policy and Development

Secretariat of the Permanent Forum on Indigenous Issues

INTERNATIONAL EXPERT GROUP MEETING

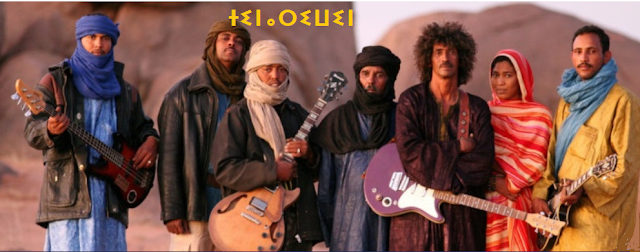

ON INDIGENOUS LANGUAGES

8-10 January 2008, New York

Amazigh Language Statute in Morocco and North Africa

Hassan Id Balkassm

Expert Member, UNPFII

Amazigh laguge statut in Morocco and North Africa

الوضع القانوني والدستوري للغة الامازيغة في المغرب( وشمال افريقيا)

Hassan Id Balkassm

1-يستهدف هدا العرض ابراز الوضع القانوني والسياسي للغة الامازيغية في المغرب خصوصا بعد ميلاد الحركة الثقافية الامازيغية والتجاوب الايجابي من طرف الدولة مع مطالب الحركة المدكورة وعلى الخصوص المطالب الثلاثة المتعلقة بانشاء معهد للدراسات الامازيغية وادراج اللغة الامازيغية في المنظومة التربوية واستعمالها في المجال الاعلامي ، واخيرا سنبرز الصعوبات التي لاتزال تعرقل التقدم في هدا المجال ،

نبدة تاريخية:

2- تؤكد كل كتب التاريخ ان الشعوب الامازيغية هم السكان الاصليون لشمال افريقيا ، ونظرا للموقع الستراتجي لشمال افريقيا الدي يشمل عدة بلدان وهي موريطانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر فان الشعوب الامازيغية في هده البلدان قاومت كل اشكال الغزو الوارد من الشرق او من الغرب ، وقد تفاعلت الحضارة الامازيغية مع الحضارات المختلفة التي سيطرت على ضفاف البحر الابيض المتوسط من الفنيقية والرومانية والعربية والاوروبية .

3- تمكنت الشعوب الاصلية في شمال افريقيا من الاستمرار في الوجود رغم السياسات المتتالية الهادفة الى القضاء على هوياتها الثقافية واللغوية والحضارية خصوصا في فترة الاستعمار الاوربي وفي فترة التوسع الراسمالي ، وقد اصدرت دولة لحماية الفرنسية في المغرب ابتداء من 1912 قوانين انتزعت بمقتضاها الكثير من الاراضي والموارد والاقاليم والغابات التي كانت ملكا جماعية للقبائل واتحادات القبائل الامازيغية .

4- وفي فترة بناء الدول الوطنية في الستينات بعد الاستقلال فان الدولة – الامة في المغرب تبنت كل القوانين التي وضعتها دولة الحماية الفرنسية واعتبرت نفسها وريثة لها في تملك الاراضي والموارد والاقاليم والغابات التي كانت تخضع الى حدود دخول الحماية للقوانين العرفية الامازيغية في المغرب وتدخل اغلبها في ملكية القبائل واتحادات القبائل الامازيغية ،وكانت الملكية الجماعية منظمة بقوانين عرفية قديمة جدا منها ما هو مكتوب ومنها ما هو شفوي بجانب انظمة قضاائية عرفية لحل النزاعات باصدار قرارات من هيئات منتخبة في اطار التداول الدولي بمشاركة ممثلي كل العائلات والمجموعات داخل الاطار الجغرافي للجماعت الاصلية او لاتحاد القبائل الامازيغية.

5- وبجانب دلك فان الدول- الوطنية في شمال افريقيا ارست سياسات استيعابية تميزت بهيمنة الايديولوجية العربية الاسلامية باعتبارها في نظر زعماء الوطنية المغربية اللحمة الضرورية لبناء الدولة القومية العربية او الدولة العربية الاسلامية . ورغم ان اكثر من ثلثي المغاربة امازيغ فان اول دستور في المغرب سنة 1962 جعل اللغة العربية لغة رسمية ولم يشر من بعيد ولا من قريب للهوية الثقافية الامازيغية ولا للغة الامازيغية ،

6- وبدل تطوير اللغة الامازيغية وهي اللغة الوحيدة التي تعتبر ثقافيا من انتاج المغاربة خلال تاريخها الطويل فقد تم حدفها من الدراسات في الثانوية والجامعة وتم منع الاعراف الامازيغية وهو ما ادى خصوصا الى انتفاضات في منطقتي الاطلس والريف. واصبحت اللغة الامازيغية شبه ممنوعة طيلة اكثر من اربعين سنة بعد الاستقلال ، وقد منعت الاسماء الامازيغية واعتقل الناس لمجرد استعمالهم الحروف الامازيغية في الكتابة ، واعتقل استاد جامعي سنة 1982 لمجرد كتابى مقال حول الثقافة الامازيغية كما اعتقل محام لكونه كتب لافتة مكتبه بالامازيغية في نفس السنة كما اعتقل سبعة اساتدة ينتمون لجمعية امازيغية لمجرد كونهم حملو لافتات مكتوبة بالامازيغية في مسيرة فاتح ماي العمالية لسنة 1994 . وفي الجزائر حصل تطور مشابه وادى دالك الى عدة انتفاضات للامازيغيين هناك كان اكبرها انتفاضة الربيع الامازيغي سنة 1980 وانتفاضة منطقة القبائل الامازيغية في اواخر القرن الماضي .اما في بقية بلدان شمال افريقيا مصر وتونس وليبيا وموريطانيا فان الانظمة لم تتخد اية مبادرة لحماية الهوية الثقافية والحضاريه للشعوب الامازيغية بها وهي تواصل اسياسة الاستيعابية كما بداتها مند بداية الاستقلال غير عابئة بالضاع الدي يلحق هدا الثرا ث الامازيغي الانساني.

تاكيد الهوية الثقافية الامازيغية لمقاومة السياسة الاستيعابية:

7- اختلفت مواقف الامازيغ تجاه هده السياسة الاستيعابية والقمعية فمنهم من اختار الاندماج وانكار هويته الثقافية للاستفادة من مزايا الاندماج. وهناك من قاوم هده السياسة ، ومن المقاومة تولدت ارادة الشعب الامازيغي المتمثلة في ارادات افراد قاوموا وابدعوا كتابة وموسيقى وشعرا وقصصا بالامازيغية ومسرحا ورقصات واناشيد نضالية تاكيدا لهويتهم الثقافية. فانبثقت العديد من الجمعيات ابتداء من اواخر الستينات، وولدت الحركة الامازيغية التي تمكنت من تنسيق جهودها للمطابة بالاعتراف باللغة الامازيغية في الدستور وبالقانون كما طالبت بانشاء معهد للدراسات الامازيغية. كما ان هده الحركة من خلال بعض الجمعيات الامازيغية قامت بالعمل بالضغط على الدولة في الداخل و من الخارج ،ودلك عندما قررت المشاركة ف المؤتمر العالمي لحقوق الانسان في فيانا سنة 1993 حيث شاركت في مسيرة الالف ثقافة، وتاسيس الكونكريس الامازيغي العالمي والتحاقها بالحركة العالمية للشعوب الاصلية ابتداء من هدا التاريخ .وقد حمل الوفد الامازيغي اللى فيانا مدكرة وزعت على المشاركين تتمحور حينئد على الحقوق اللغوية والثقافية للشعوب الامازيغية كسكن اصليين بشمال افريقيا ، كما عرضت ميثاق اكدير هنا للتوقيع التضامني.

8- كان اول رد فعل ايجابي بعد سلسلة من ممارسات القمع هو خطاب الملك الحسن الثاني سنة 1994 أي بعد سنة من حضور الجمعيات الامازيغية في اول مؤتمر عالمي حول حقوق الانسان بهدف كسب الدعم لمطالبها ، وقد اشار الى ضرورة ادخال " اللهجات " في الابتدائي كما فتح المجال لنشرة اخبارية لبضع دقائق في القناة الوطنية للتلفزيون ، لكن ما حدث في الواقع هو تعميق لممارسات القمع ضد الحق في التجمع والتنظيم ومنع الاسماء الامازيغية واشكال اخرى من القمع والتمييز .وقد اصدر وزير الداخلية انداك لائحة حدد فيها الاسماء العربية الاسلامية دون الاسماء الامازيغية كاسماء لاطلاقها الزاما على الاطفال الامازيغيين وهو ما ادى الى حالات اختار فيها الاباء اسماء امازيغية رفضت الادارة تسجيلها وكدالك القضاء الغير المستقل فبقي الاطفال لسنوات طويلة محرومين من التسجل في الحالة المدنية باسمهم الامازيغي.

العمل الثقافي والعل السياسي وتراجع الساسة الاستيعابية:

9- طرح في لقاءات متعددة للجمعيات الثقافية الامازيغية الحديث حول العمل السياسي والانتقال الى مرحلة جديدة من اجل المطالبة بحماية الهوية الثقافية واللغوية والحضارة الامازيغية وحقوق الانسان الامازيغي ، وهو ما ادى الى خلق تنظيم جديد دي طابع سياسي تحت اسم البيان الامازيغي انضم اليه العدد من المناضلين ورجال الفكر والثقافة وعقد تجمعات واجتماعات كثيرة في مختلف انحاء الوطن ، الا ان السلطات قررت منع واحدا من اكبر هده التجمعات سنة 2001 مما ترك اثرا سيئا داخل الاوساط الامازيغية ، وهدا ما ادى الى تطورات جديدة تمثلت في اقتناع الدولة بضرورة التراجع على سياسة القمع وسياسة الاستيعاب القسري التي انتهجتها الى دالك الحين وقد انتهت هده التطورات الى في الاعتراف السياسي والقانوني بالامازيغية ( هوية وثقافة ولغة ) .وفي الجزائر حصلت تطورات مماثلة حيث دخلت الحركة الامازيغية في اتفاضات سلمية قوية استمرت مدة طويلة وسقط فيها الكثير من شهداء الحكة الامازيغية .وقد ادى دالك الىتراجع الدولة كدالك عن الساسة الاستيعابية فتم الاعتراف دستوريا بالجزائر بالبعدالامازيغي للهوية المغربية وباللغة الامازيغية لغة وطنية.

الوضع القانوني والدستوري للغةالامازيغية :

10-خوفا من انتقال النضال الامازيغي في المغرب من المجال الثقافي الى العمل السياسي فان الدولة قررت التعامل مع مطالب الحركة الثقافية الامازيغية ، وهكدا فان الملك الشاب محمد السادس الدي خلف والده بعد وفاته أعلن في خطاب رسمي في شهر يوليوز 2001 وبعد حوالي شهرين من منع التجمع الامازيغي عن الاعتراف بالبعد الامازيغي للهوية المغربية واعتبر ان اللغة الامازيغية هي ملك لكل المغاربة.وفي خطابه الثني حول الموضوع يوم 17 اكتوبر 2001 اعلن عن تاسيس المعهد الملكي للثقافة الامازيغية من اجل النهوض بالثقافة الامازيغية معتبرا ان النهوض بالثقافة الامازيغية مسؤوليةلكل المغاربة .وقد حصل تطور مشابه في الجزائر قبل دالك وبعده حيث تم احداث مؤسسة جديدة تحت اسم المفوضية السامية للامازيغية وتم الاعتراف باللغة والثقافة الامازيغيتين في الدستور كلغة وطنية، كما تقرر تعليم اللغة الامازيغية وادماجها في المنظومة التربوية والاعلام.

دور المعهد الملكي للثقافة الامازيغية بالمغرب:

11-كما سبق الحديث عنه فان الدستور المغربي الحالي لايعترف بالهوية الامازيغة لمغرب ولا يحدد وضعا قانونيا للغة الامازيغية ، بل ان هدا الدستور الدي تم ادخال تعديلات علية في فترة نهوض الحركة الامازيغية اضاف وصفا جديدا للمغرب معاكسا مطالب الحركة الامازيغة ودالك باضافة عبارة جديدة ديباجة الدستور وهي "وهو(المغرب) جزء من المغرب العربي الد يلم يكن في دستور 62 وما بعده.هدا ما جعل الملك الحالي للمغرب يستدرك ويقرر وفي تجمع كبير بالاطلس بموقع المقاومة الامازيغية اجدير الاعلان "عم الاقرار الجماعي " كما سماه في خطابه بالثقفة الامازيغية والعمل على النهوض بها واعطائها المكانة الللائقة به. وهكدا فان الملك محمد السادس اصدر ظهيرا خاصا يحمل رقم 299/01/1 . تم بموجبه انشاء معهد للثقافة الامازيغية تحت اسم " المعهد الملكي للثقافة الامازيغية " وحدد مهمته في المادة الثانية من الظهير " باقتراح التدابير التي من شانها الحفاظ على الثقافة الامازيغية والنهوض بها في جميع تعابيرها " واضاف : " كما يشارك المعهد بتعاون مع السلطاتالحكومية والمؤسسات المعنية في تنفيد السياسات التي يعتمدها جلالةالملك ويساعد على ادراج الامازيغية في المنظومة التربوية وضمان اشعاعها في الفضاء الاجتماعي والثقافي والاعلامي الوطني والجهوي والمحلي."

طبيعة المعهد :

12- المعهد المدكور هو مؤسسة لها طبيعة مزدوجة . فهو من جهة مؤسسة اكاديمية تتجمع به نخبة من الباحثين الامازيغيين المتخصصين في الثقافة الامازيغية بتفرعاتها المختلفة .وهو من جهة اخرى مؤسسة سياسية دات طبيعة استشارية .ويتمتع المعهد بالاستقلال المالي والاداري. و يقدم توصياته للملك مباشرة. ونظرا لطبيعة النظام الدستوري في المغرب والدي يجعل من المؤسسة الملكية اقوى مؤسسة دستورية ومرجع كل المسسات الاخرى فان هده المؤسسة التي تقدم توصياتها للملك تؤثر مباشرة على الدولة والمجتمع. دالك ان اعتماد الملك لتوصياتها يحولها الى قرارات وتعليمات لكل المؤسسات الاخرى التي تخضع لتعليمات المؤسسة الملكية .

اختصاصات المعهد :

13- بجانب ما جاء في المادة الاولى من ان من بين مهامه ابداْء الراي للملك في التدابير التى من شانها الحفاظ على الثقافة الامازيغية والنهوض بها ومشاركته بتعاون للسلطات الحكومية والمؤسسات المعنية في تنفيد السياسات التي يعتمدها الملك فان المادة الثانية تحدد الاعمال والانشطة التي سيضطلع المعهد بانجازها ومن بينها :

ا- تجمع وتدوين مختلف تعابير الثقافة الامازيغية والحفاظ عليها وحمايتها وضمان انتشارها.

ب- القيام ببحوث ودراسات في الثقافة الامازيغية وجعلها في متناول اكبر عدد من الاشخاص وتشجيع الباحثين والخبراء في المجالات المرتبطة بها .

ج- النهوض بالابداع الفني في الثقافة الامازيغية .

د- دراسة التعابير الخطية الكفيلة بتسهيل تعليم الامازيغية عن طريق:

- انتاج الادوات اللازمة لتحقيق هده الغاية واعداد معاجم عامة وقواميس متخصصة .

- اعداد خطط عمل بيداغوجية في التعليم العام وفي جزء البرامج المتعلق بالشان المحلي والحياة الجهوية.

5- الاسهام في اعداد برامج للتكوين الاساسي والمستمر لفائدة الاطر التربوية المكلفة بتدريس الامازيغية والموظفين .

6- مساعدة الجامعات ان اقتضى الحال على تنظيم المراكز التي تعنى بالبحث والتطوير وتشجيع مكانة الامازيغية في مجالي التواصل والاعلام ،

7- اقامة علاقات التعاون مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والاجنبة المهتمة بالشان الثقافي والعلمي والساعية الى تحقيق اهداف مماثلة ،

تأليف المعهد وميزانيته :

14- طبقا للمادتين الرابعة والخامسة فان هياكل المعهد هي مجلس الادارة – والعميد ويتاليف مجلس الادارة من اربعين عضوا على الاكثر وكلهم خبراء في قضايا التنوع الثقافي و منهم:

- خمسة اعضاء يمثلون وزارة الداخلية وووزاةالتعليم العالي والتربية الوطنية ووزارة الشؤون الثقافية وووزارة الاتصال.

- رئيس جامعة يمثل الجامعات.

- مدير اكاديمية يمثل الاكاديميات .ويتكون باقي الاعضاء من شخصيات معروفة بكفاءتها الفكرية ووعيها بالطابع التعددي لثقافتنا الوطنية وهم مختارون بصفة خاصة من الاوساط الامازيغية النشيطة و المرتبطة بالثقافة والفكر ومن مختلف التخصصات. ويعمل بالمعهد حوالي مائة باحث جامعي بجانب الاداريين كما ان ميزانيته السنوية حددت في سبعة ملايير سنتيم 000.000 7000 سنتيم او سبعمائة مليون درهم وهي حوالي سبعماائة الف اور500.000 اورو وبالتقريب ثمانمائة الف دولار سنويا.

اساليب العمل:

15- يجتمع المجلس الاداري مرتين في السنة على الاقل كما يجتمع في دورات استثنائية عند الضرورة . وهو يقدم تقريرا مرفقا بتوصيات الى الملك على اثر كل اجتماع عادي او استثنائي. كما ان المعهد ينظم ندوات ومحاضرات ويعقد تكوينات وشراكات مختلفة ، ومن اجل انجاز عمله فانه استخدم حوالي مائة باحث جامعي بالاضافة الى الطاقم الاداري ، ويتح المجال للتعاقد مع الباحثين الجامعيين من جميع التخصصات التي تصب في خدمة وتطوير الثقافة الامازيغية.

16- ولكون المعهد مستقل ماليا واداريا فانه احدث نظاما اساسيا ونظاما داخليا لضبط تسير العمل داخله بالنسبة للاطر العاملة والباحثين و الاداريين ، وبكون مجلس الادارة لجنة دائمة محددة بالظهير واخرى مؤقتة ومن اجل انجاز اعمال محددة ويقوم المعهد بطبع ونشر اعماله على شكل كتب وابحاث ودراسات .

عقد الشراكات والاتفاقيات :

17- بناء على الفقرة الثانية من المادة الثانية من الظهير المؤسس ، فان المعهد له الحق في عقد شراكات واتفاقات مع بقية المؤسسات الوطنية وخصوصا منها الوزارات المعنية ، وهدا واحد من اساليب العمل التي يستطيع بها المعهد ان ينجز الجانب الاكبر من هدفه.

تعليم اللغة الامازيغة لجميع الاطفال المغاربة:

18- فمن اجل ادراج اللغة الامازيغية في المنظومة التعليمية عقد اتفاقية شراكة مع وزارة التربية والتعليم من اجل تعليم اللغة الامازيغية في المدرسة. وبمقتضى هده الشراكة فان اللغة الامازيغية تم العمل في تعليمها لاول مرة في المدارس المغربية في السنة الدراسية 2003-2004 والدي انطلق بعمل تكويني للمعلمين الناطقين بالامازيغية بعدما انجز المعهد الكتاب المدرسي للسنة الاولى للتعليم بالامازيغية .وطبقا لهده الشراكة فان الطرفين وضعا برنامجا يستهدف تعميم تعليم اللغة الامازيغية في جميع المدارس المغربية في افق سنة 2011 حيث تضاف في كل سنة نسبة جديدة تبعا لتكوين المعلمين والاساتدة. ويمتد المشروع فيما بع الابتدائ اللى الثانوي ثم الجامعة.

19- ومن اجل ادراج اللغة الامازيغية في الاعلام السمعي البصري فقد عقد اتفاقية شراكة مع وزارة الاتصال سنة 2004 وتم بموجب هدا الاتفاق اضافة اربع ساعات في الاداعة الوطنية للغة الامازيغية كما فتحت التلفزة العمومية لاول مرة لبرامج ناطقة باللغة الامازيغية بالقناة الاولى. كما فتحت كدلك القناة الثانية لنشرة الاخبار بالامازيغية وبرامج ناطقة بالامازيغية وبرامج تتعلق بالثقافة الامازيغية ،للاول مرة في تاريخ المغرب المستقل وبعد خمس واربعين سنة من الاستقلال عن دولة الحماية الفرنسية بدا الامازيغيون يستمعون الى هده الشاشة السحرية تتعلم النطق بلغتهم وتقدم من حين الى اخر برامج عن الثقافة الامازيغة وفي بعض الاحيان برامج ناطقة باللغة الامازيغية.

20- وفي نفس الاطار تم عقد شراكات مع جامعات مغربية من اجل فتح مسالك اوشعب للدراسات الامازيغية بهد تكوين الاطر الضرورية بطريقة علمية ،كما تم عقد شراكات جامعات ومعاهد دولية تعمل من اجل اهداف مماثلة خصوصا لضمان التعاون والتكوين المستمر والخبرة للاطر والباحثين العاملين في المعهد .ولتشجيع الشباب من المشاركة في المجهودات الرامية الى تطوير اللغة والثقافة الامازيغيتين وكدالك الجمعيات الثقافية الامازيغية فان المعهد انشا نظاما شاملا لجوائز الفر والابدع والثقافة وتعليم اللغة الامازيغية كما خصص ميزانية هامة جدا لاول مرة لدعم الجمعيات الثقا فية الامازيغة العاملة من اجل تنمية وتطوير اللغة والثقافة الامازيغيتين في كل ابعاده.

21-ويعمل المعهد من اجل انجاز مهامة على تنظيم الباحثين والاطر العاملين به على شكل ستة مراكزهي :

- مركز التهيئة اللغوية

- مركز البحث الديداكتيكي والبرامج البيداغوجيةديداكتيك التربية

- مركز الدراسات الفنية والتعابير الادبية والانتاج السمعي البصري.

- مركز الترجمة والتوثيق والنشر والتواصل

- مركز الدراست الانتروبولوجية والسوسيولوجية.

-مركز الدراسات التاريخية والبيئية.

الانجازات :

22- هناك انجازات متعددة في المجالين الرمزي والواقعي ونكتفي بدكر الانجازات الملموسة

ا- تم الاعتماد الرسمي للحروف الامازيغية العريقة لتعليم اللغة الامازيغية في المدارس المغربية والتي كانت ممنوعة سابقا وتم اعتقال مناضلين بسبب استعمالها.

ب-تم انجاز الكتاب المدرسي لكل مسويات التعليم الابتدئي بالحروف الامازيغية .

ج-تم بانجاز الحوامل البداغوجية للاطفال .

د-تم ادراج اللغة الامازيغة في عدد من مستويات التعليم الابتدائي وفي مناطق مختلفة من انحاء المغرب في عدد من المدن والقرى.

ه-تم الانطلاق في ادخال اللغة الامازيغية وبرامجها في مجال الاعلام

و-تم تكوين مئات المفتشين العاملين في مراقبة تعليم اللغة الامازيغية

ز-تم تكوين الاف الاساتدة والمعلمين في مختلف جهات المغرب الستة عشر.

ح-تم عقد شراكات مع مئات الجمعيات الثقافية والتنوية الامازيغية في اطر برنامج لدعم القدرات وانجاز مشاريع صغرى .

ط-تنظيم وتاسييس الجائزة الوطنية للثقافة الامازيغية تسلم في كل مجال لافضل الابداعات في مجالات الفكروالبحث والاداع الادبي والترجمة والتعليم والاعلام الفنون والمخطوطات.وهناك الى جانبها الجائزة التقديرية الكبرى.

التحديات والصعوبات :

23-هناك تحديات وصعوبات كثيرة منها:

ا-ضعف الموارد البشرية والمالية في مجال تعليم الامازيغية

ب-عدم التوزيع الجدي للكتاب المدرسي من طرف وزارة التعليم

ج-ضعف تكوين اطر التعليم وضعف ميزانية التكوين

د-تخصيص الوقت الميت لكل البرامج الامازيغية في التلفزيون .

ه-استمرار السياسة الاستيعابية داخل الكثير من مؤسسات الدولة.

و-استمرار حرمان مئات الاف من الاطفال من الحق في التمدرس.

ز-عدم الاخد بعين الاعتبار للبعد الامازيغي في البرامج المختلفة لتحقيق اهداف الالفية

ح- استمرار مشكل منع اطلاق الاسماء الامازيغة بعد الاقرار الملكي الجماعي بالثقافة الامازيغية.

ط-ظهور مشكل من نوع جديد يرتبط بالهوية الثقافية والارض مثل متابعة مناضل امازيغي في اكلميم جنوب المغرب لتعبيره في ندوة عامة عن موقف حول االقوانين العرفية والاراضي الجماعية والهوية.

ي-ظهور تعسفات تتعلق بحق المشاركة في الحياة السياسية في اطار الكرامة واحترام الهوية الثقافية( تقديم وزير الداخلية للحزب الديموقراطي الامازيغي بدعوى انه مؤسس على اساس لغوي اوعرقي بعد ان اتهم السلطة بمحاولة اغتياله).

التوصيات الموجهة للملك:

24-هده بعض التوصيات المنجزة من طرف المجلس الاداري من اجل مواجهة المشاكل التي يعاني منها المسلسل الوطني لادماج اللغة الامازيغية في مجالي التعليم والاعلام:

أ-توصية باقرار اللغة الامازيغية لغة رسمية في الدستور المغربي باعتبار ان استمرار تقدم تطور المسلسل الوطني للنهوض بالامازيغة يستلزم حمايتها كلغة رسمية.

ب- توصية خاصة بانشاء القناة التلفزية الامازيغة باعتبارها حلا للمشاكل التي تعاني منها الثقافة الامازيغة عامة واللغة الامازيغية خاصة في مجا الاعلام والاتصال.

ج-توصية تتعلق بتخصيص الموارد البشرية المتخصصة وكدالك الموارد المالية.

خلاصات من التجربة الامازيغية:

25- ان التجربة الامازيغية في مجال تطوير اللغة الاصلية للمغرب وشمال افريقيا ابرزت مايلي:

أ-ان نضال أي شعب من الشعوب الاصلية من اجل الحفاظ على لغته وثقافته وحقوقه في الاراضي والموارد وحقه في المشاركة في الحياتين الثقافية والسياسية يؤدي الى تحقيق النصر على سياسة الاستيعاب وعلى الظلم والتعسف لكن الطريق صعب وطويل يحتاج الى التنظيم والاتحاد من اجل التاثير الفعال عن طريق ممارسة العملين الثقافي والسياسي المشاركة بفعالية في مختلف اوجه الحياة العامة.

ب-يعتبر تضامن الشعوب الاصلية فيما بينها قوة دافعة على المستويين الداخلي والخارجي لانه يرفع من درجة الاعتزاز والفخر لدى الافراد والشعوب بالهوية الثقافية والحضارية وهو ما يجعل النضال من اجلالمشاركة في كل انشطة المجتمع بكرامة في اطار االهوية الثقافية والحضارية.

ج-عدم الاعتراف باللغة الامازيغية لغة في الدستور المغربي رغم ان الاعتراف صدر من طرف اقوى موسسة دستورية في المغرب وهي المؤسسة الملكية سهل على المتمرسين فس السياسة الاستيعابة للدولة عرقلة تطوير اللغة وادماجها في التعليم والاعلام والمؤسسات بدعوى مترددة دائما بعبارة انها ليست لغة رسمية في الدستور.

د- ضعف التنظيم الثقافية والاجتماعية وعدم تاسيس تنظيمات سياسية ادى الى وجود فراغ في اغلب مؤسسات الدولة من ممثلين سياسيين يشاركون في الحياة السياسية في اطار الكرامة واحترام الهوية الثقافية الاصلية.

ه- التزام الشباب بالكتابة بالغة الاصلية والابداع بها يدعم شعورالتحرر الفردي والجماعي في كل اوساط المجتمع.

انجز هدا العرض حسن ادبلقاسم

عضو منتدى الامم المتحدة لقضايا الشعوب الاصلية